La constitution d’ambiances à partir de la même matrice formelle, introduction de la dimension narrative dans la définition des ambiances.

Les « Back Lots » des studios Babelsberg à Postdam, forment un ensemble architectural restreint composé de deux rues perpendiculaires bordées de façades à trois niveaux. Créés en 1998 par l’architecte décorateur Lothar Höller, le dispositif a transcrit des lieux et des époques aussi différentes que Berlin ou Londres dans les années 80, Paris ou Varsovie durant la 2eme guerre mondiale.

Comment dès lors constituer des ambiances si différentes, que l’on ne puisse pas reconnaitre d’un film à l’autre, à partir de la même matrice, des mêmes constituants, des mêmes jeux d’effets. A partir de l’analyse des films et surtout des propos recueillis de Höller, sera formulé un jeu d’hypothèses disposées selon trois axes :

1. un dispositif composé d’une architecture pan-européenne (générique) facilite la fonction conative faisant à la mémoire subjective du spectateur ;

2. des indices traités comme iconiques, deviennent assimilables à des effets et dénotent les ambiances à suggérer ;

3. l’ensemble est tenu par la position de la caméra qui construit le regard et induit le récit.

L’ambiance est communément définie comme une composition issue du triptyque lieux / usages / phénomènes et si le terme permet à chacun d’y accrocher ses propres références, sa polysémie rend complexe une certaine forme de convergence.

L’étude des Back Lots, en ce que ce lieu représente un terrain d’expérimentation idéal, montre que si tous les composants sont là, ils ne s’activent que par le biais d’un processus narratif qui donne un sens aux différents actants présentés. Cela implique qu’il n’y a pas d’ambiance absolue, mais des configurations mises en actions en tant que descripteurs dynamiques.

On va retrouver cela dans la littérature, et surtout dans pratique du projet, dans les modes de communication des agences et même dans l’usage quotidien dans le choix fait pour la description des lieux.

Abstract: A limited architectural ensemble composed of two perpendicular streets lined with facades with three levels forms the « Backlots » of studios Babelsberg in Potsdam near Berlin is called “Berliner Strasse”. This flexible outdoor scene and studio was created and built in 1998 by the set designer Lothar Holler to transcribe the ambiances of diverse places and different times as for instance Berlin or London at the end 20th century or Paris or Warsaw during the 2nd world war. If the ambiances are commonly defined as a composition locations / practices / phenomena, this location effectuates the real by giving different qualified rational process of illusions and fictions within a frame of defined symbols on the base of narrative dimensions and cultural codes. What is here verified for the cinema seems to be real for and in the daily life too.

Présentation

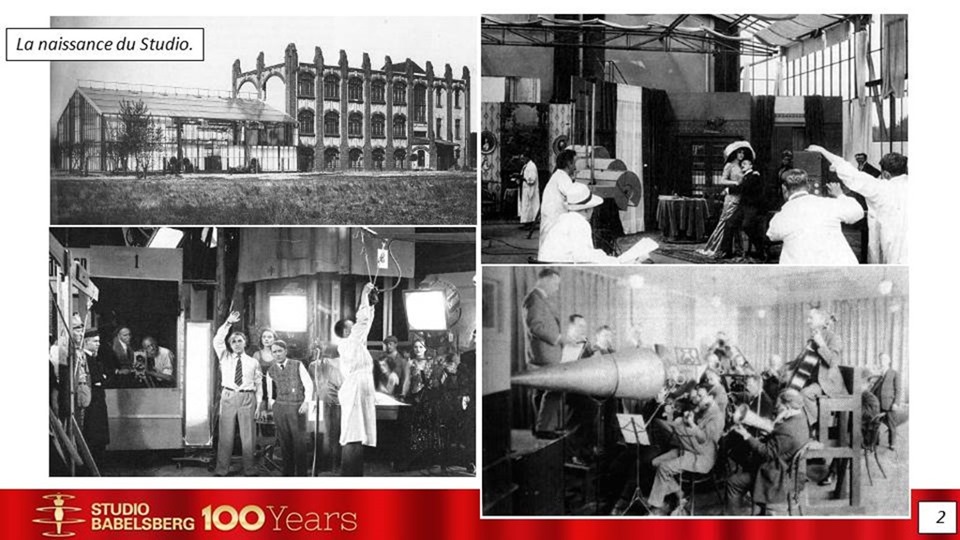

Les studios

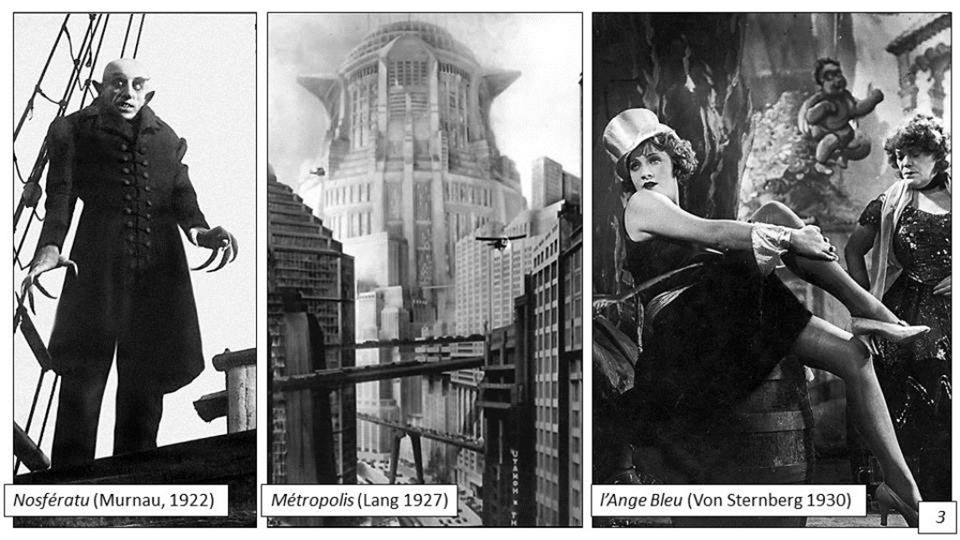

Les studios Babelsberg[1] ont été créés en 1911 dans la ville de Potsdam, au sud de Berlin. Ville dans la ville, les installations occupent 47 hectares, rassemblant aujourd’hui tous les métiers du cinéma et de la télévision, de la construction des décors à la réalisation des effets spéciaux. Quelques très grands films y ont été tournés, Nosfératu (Murnau, 1922) ou Métropolis (Lang 1927), l’Ange Bleu (Von Sternberg 1930) plus près de nous, Ghostwriter (Polanski 2010) ou Sans Identité (Jaume Collet-Serra 2011).

Les studios ont eu trois époques. La première, sous le sigle UFA (Universum Film AG) va jusqu’à 1945, et connait elle-même deux périodes, celle de l’âge d’or, allant jusqu’en 1933, puis celle de la prise en main par les nazis. A la fin de la deuxième guerre mondiale, le studio change de nom et devient DEFA (Deutsche Film AG). Le pouvoir de la RDA contraint fortement la production nationale, tandis que des films étrangers se tournent sans restrictions majeures. Après la chute du mur, en 1992, les Français de la Compagnie Générale des Eaux achètent le studio. C’est la CGE qui financera également la construction des Back lots.

Les Back Lots

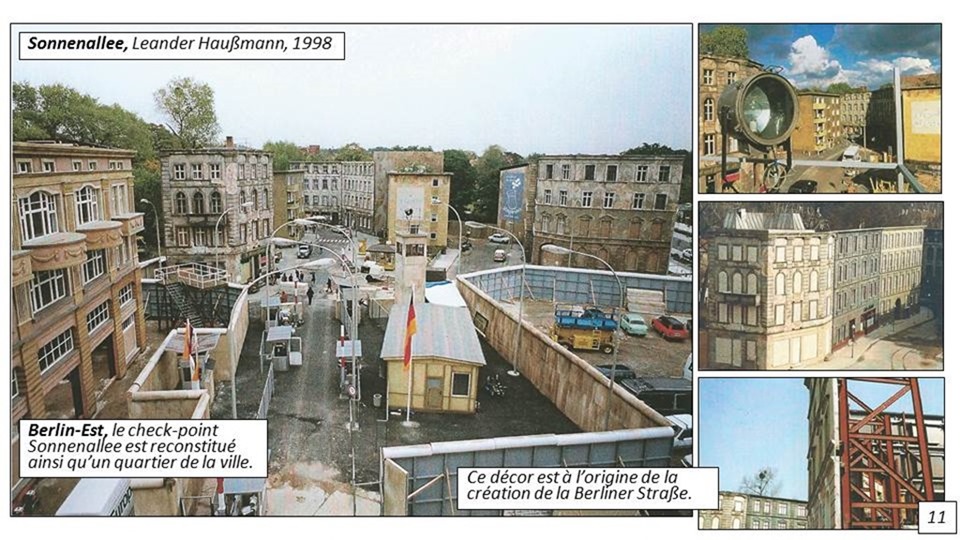

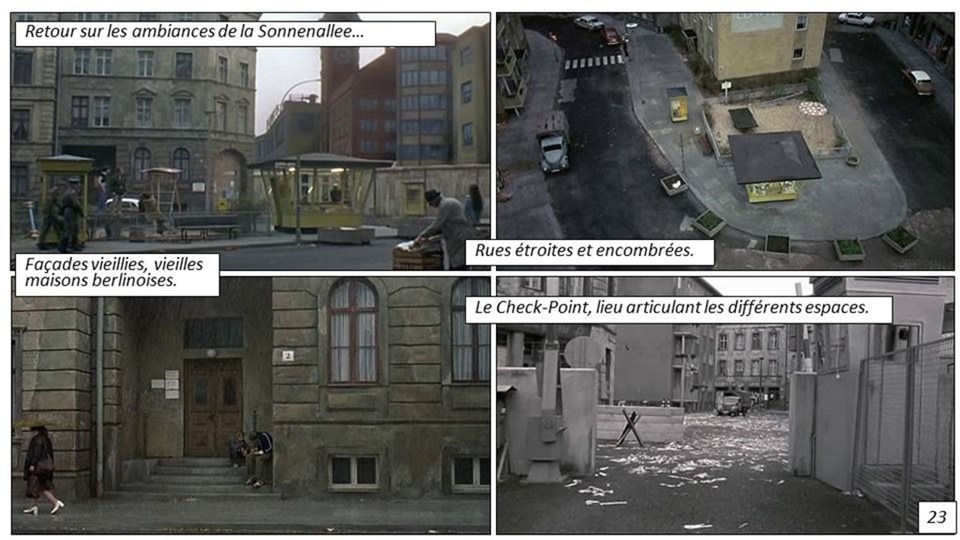

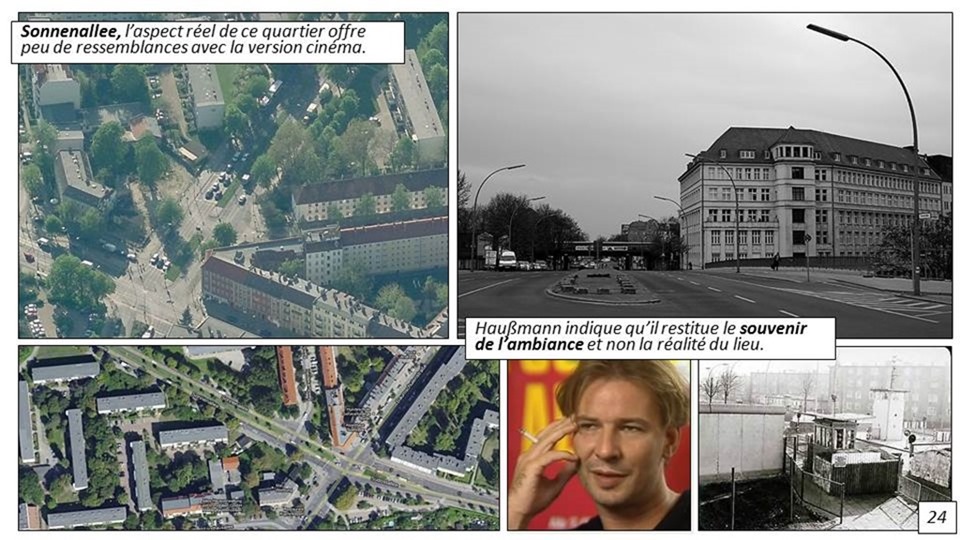

La rue décor (ou Back Lots) a été dessinée et construite par Lothar Holler, scénographe et aujourd’hui également enseignant à la HFF (Hochschule für Film und Fernsehen[2]) « Konrad Wolf », pour le film SonnenAllee (Haußmann 1998). Plutôt que de concevoir un décor éphémère, Holler pense immédiatement à une infrastructure durable.

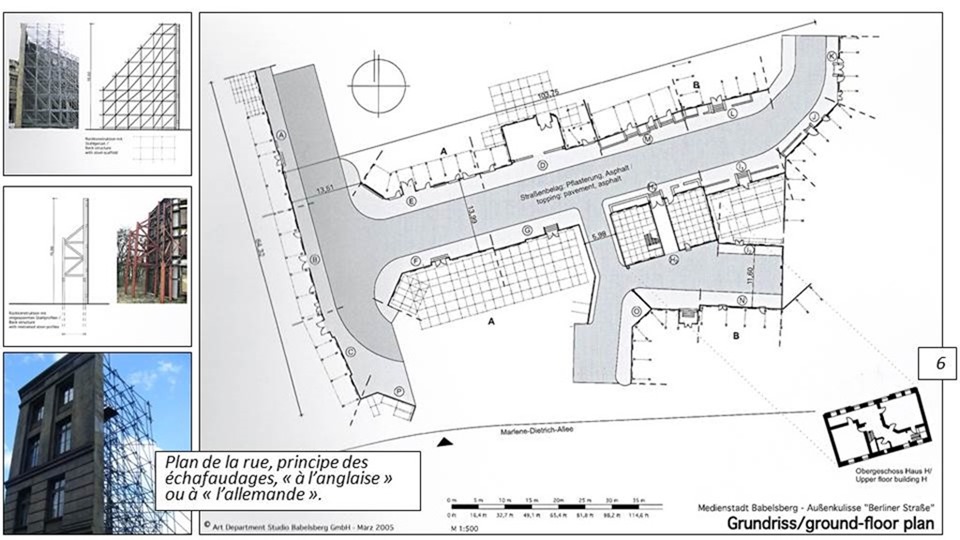

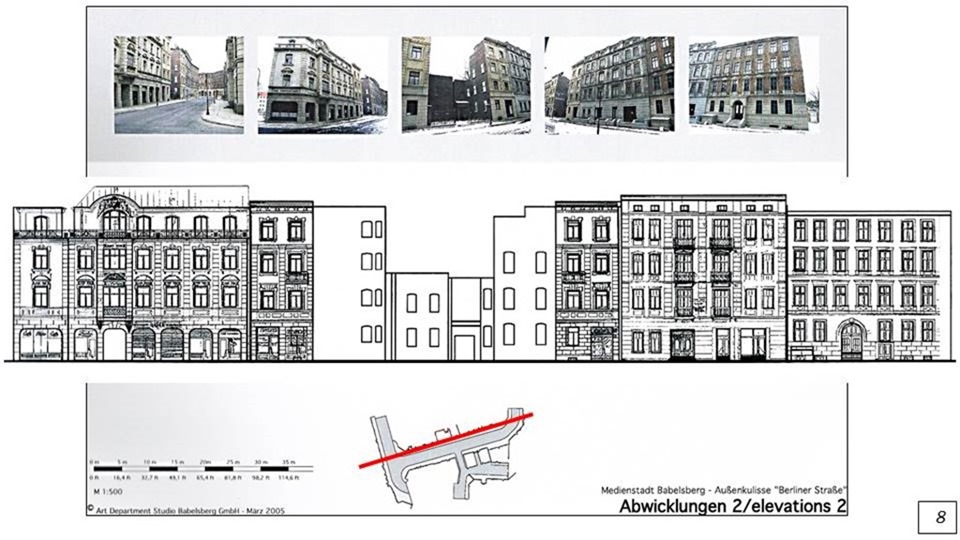

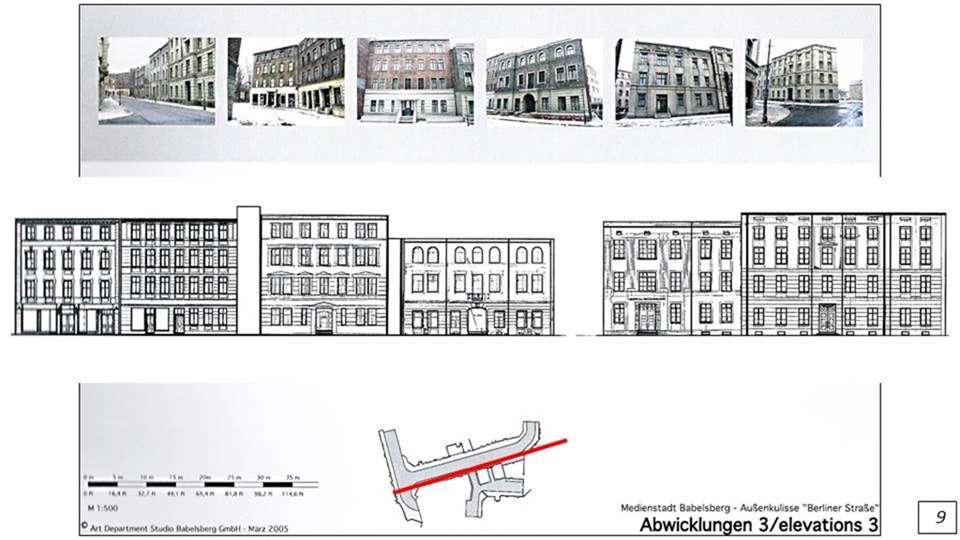

Figure 1. Studios Babelsberg, la Berliner Straße par Lothar Holler. (L.Lescop)

Les 26 façades sont disposées le long d’un T présentant une rue d’une centaine de mètres de long, pour la plus importante, et plus de 64 mètres pour la plus petite. Au cours du temps, d’autres modules viendront s’ajouter, créant des seconds plans et des possibilités de changement d’axes. Les façades, sur 3 ou 4 niveaux, sont distantes de presque 14 mètres donnant à l’ensemble une échelle importante sans être imposante. Le tracé de la rue principale (la Berliner Straße) est légèrement courbe, faisant glisser la vue vers un extérieur non visible. Dans l’autre perspective, un immeuble perpendiculaire clôt le dispositif.

Interrogé sur la question, Lothar Holler précise qu’il n’a pas transcrit un lieu existant, il a laissé faire son imagination pour constituer une ville européenne, construite entre le XIXème et le XXème siècle. Il précise dans une interview donnée à A.Radtke sur ARTE en 2008 que le « décor de film n’est pas un musée (…) où tout doit être authentique ». Les façades, grises et brunes, reprennent des modénatures classiques, soubassements, pilastres, corniches, frontons, tandis que d’autres façades assument une esthétique moins ornée. Briques, pierres de taille et enduis, donnent le vocabulaire général. Mais tout n’est qu’illusion, les façades ne sont qu’une mince feuille de plâtre sur une armature de ferraille. A l’arrière les échafaudages se déploient en épaisseur, seuls quelques rez-de-chaussée sont aménagés.

Même si les plans de la rue ressemblent à des plans d’architectes, Lothar Holler n’a dessiné qu’en fonction de l’œil de la caméra. Connaissant les différentes focales utilisées, les axes et positions des prises de vue, il a dressé ses volumes pour donner à voir en permanence un espace plus grand et dense qu’il n’est en réalité. Les fuyantes, désaxements, successions de plans créent des impressions de profondeur, d’infini, les découvertes renvoient à d’autres parties de ville, qui en réalité n’existent pas.

Constituer une ambiance.

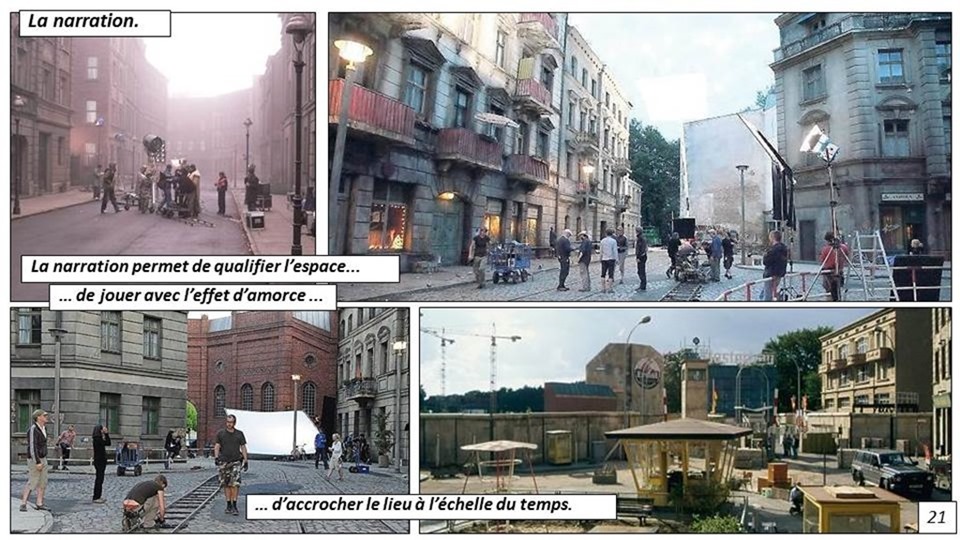

En quelques plans, le réalisateur doit pouvoir poser l’ambiance de son film ou de la scène de son film. L’architecture du décor, la lumière et les conditions climatiques, l’attitude des acteurs et figurants sont autant d’outils qu’il a à sa disposition.

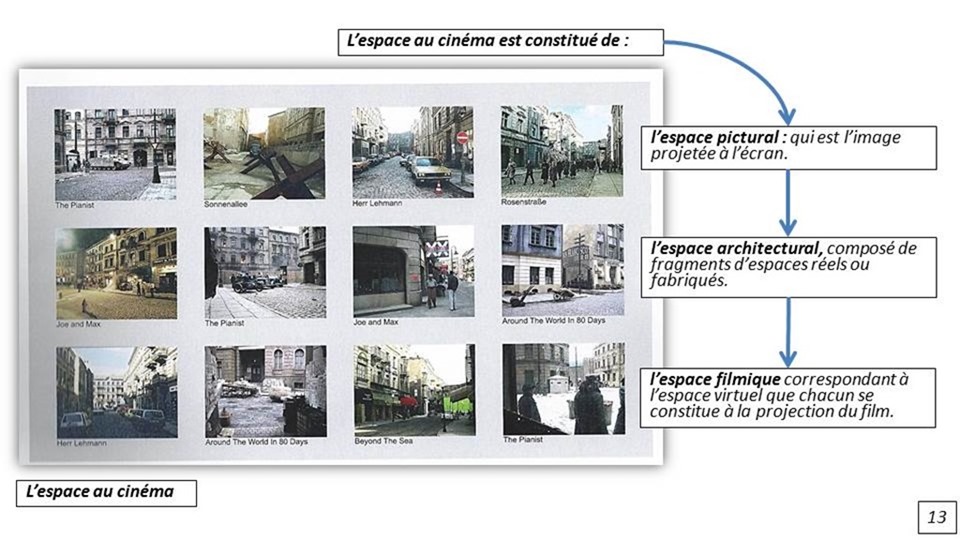

L’espace au cinéma.

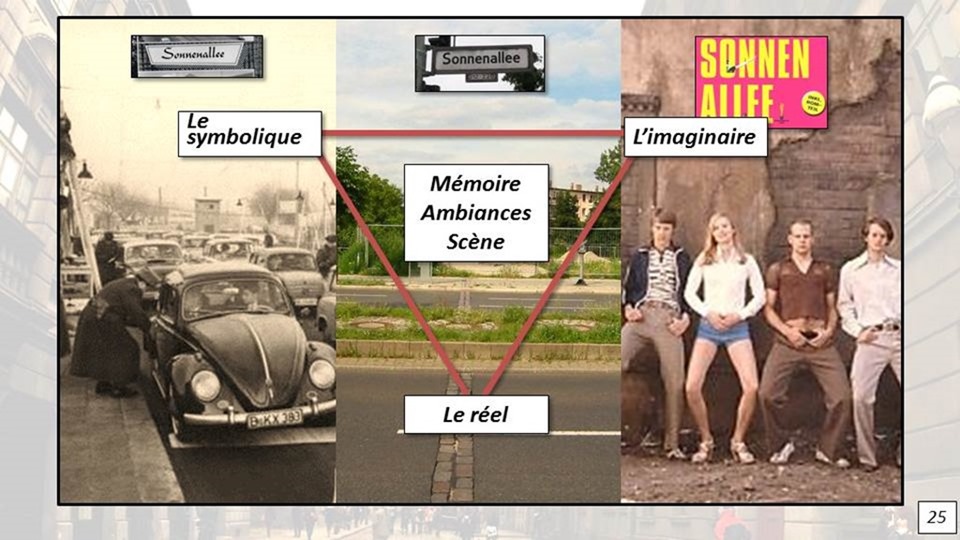

Si le spectateur a le sentiment que l’histoire se déroule dans un espace réel, c’est qu’une construction mentale se réalise incorporant trois éléments distincts (Rohmer 2000) : l’espace pictural qui est l’image projetée à l’écran, l’espace architectural, composé de fragments d’espaces réels ou fabriqués, et enfin l’espace filmique correspondant à l’espace virtuel que chacun se constitue à la projection du film.

A chaque étape répond une démarche particulière. La première est celle du peintre ou du photographe, la répartition se fait en deux dimensions, les sujets sont disposés sur la surface du cadre et répondent à des contraintes de composition. La deuxième implique l’expertise du décorateur et des spécialistes de la lumière. La troisième engage les compétences du metteur en scène et du monteur. Lors de cette troisième étape, le son, l’autre moitié du couple audio-visuel (Chion 2005), termine de définir l’espace en le faisant dépasser du cadre de l’écran et en y incorporant les éléments hors-champ.

D’un film à l’autre, la Berliner Straße n’est que très peu reconnaissable. Les décorateurs utilisent trois astuces principales : La première consiste à multiplier les indices iconiques dans les premiers plans, la deuxième à n’offrir que des plans serrés rendant difficile l’appréhension globale de l’espace, la troisième à jouer sur les « découvertes ».

Dans Berlin 36 (Heidelbach 2008), quantité de drapeaux nazis et de fanions olympiques viennent se positionner entre la caméra et l’action, pour Joe & Max (James 2001) ou Inglorious Basterds (Tarantino 2008), ce sont les vitrines, affiches et détails urbains qui viennent dénoter la rue, la faisant américaine ou française. Panneaux, affiches dans la langue du pays, devantures, enseignes viennent spécifier le lieu géographique et l’époque. Des objets et accessoires, véhicules et costumes (props en anglais), renforcent les informations et élargissent le spectre spatial et temporel, soutiennent l’impression de sédimentation temporelle.

Les plans serrés viennent aussi donner de l’espace sans le laisser voir dans sa globalité. Le contexte de l’histoire donne au spectateur l’illusion qu’il se trouve dans la ville décrite, mais aucun élément objectif ne vient le confirmer. Dans Around the World in 80 Days (Coraci 2003), la même section de rue a décrit Paris, puis New-York, tandis que dans der Tunnel (Suso Richter 2000) ou Herr Lehmann (Haußmann 2002), l’obscurité fait que le décor évoque sans décrire.

Mais la plupart du temps c’est le prolongement du décor au moyen de découvertes, virtuelles ou non, qui donne les indices quant à la localisation de l’histoire. Dans Hilde (Wessel 2008), Beyond the see (Spacey 2003) ou Tage des Zorns (Madsen 2007), un fond vert est installé dans les fonds de perspective et l’arrière-plan affiche la présence d’éléments remarquables appartenant aux villes où l’action est localisée.

Les phénomènes climatiques

La Berliner Straße possède la contrainte particulière de se situer réellement à l’extérieur, ce qui signifie qu’elle se trouve dépendante des conditions climatiques (allemandes) au même titre que n‘importe quel décor naturel. Dans Sonnenallee (Haußmann 1998), le premier film tourné dans ce décor, la tonalité générale se veut grise et terne à l’image de ce que le public se figure être la RDA. Dans le Pianiste (Polanski 2002), les conditions se dégradent encore, puisquil s’agit d’évoquer le Ghetto de Varsovie.

La perception du lieu

Le décor ne suffit pas à dénoter l’espace et à y imprimer une ambiance. Il faut mettre en place des personnes avec lesquelles nous serons en empathie, nous ressentirons les sentiments qu’elles jouent. Lothar Holler explique que le décorateur et le metteur en scène vont dès lors extérioriser les actions et les placer dans la rue alors qu’elles sont habituellement situées dans l’espace domestique. Comme par transparence, le dedans se voit dehors, les conversations s’animent sur les trottoirs, les travaux domestiques prennent l’air et chacun abandonne pudeur et intimité pour se montrer dans l’espace public.

Le récit comme activateur des ambiances

Le décor et la mise en scène jouent sur les trois déterminants des ambiances : le construit, les phénomènes climatiques et sonores, la perception (Augoyard 1998). Comme dans le réel, l’emphase ou la prégnance d’un ou plusieurs éléments vont permettre une caractérisation plus facile, faisant appel à un jeu de références ou de modèles, ainsi les ruines de Rosenstraße (Von Trotta 2002), la lumière de Detective Lovelorn (2000) ou la peur des protagonistes dans In Darkness (Holland 2011). La composition du cadre, la position de la caméra, son axe, donnent des informations très précises au spectateur quant à la nature émotionnelle de la scène[3]. L’ensemble, toutefois ne prend sens, au-delà du simple jeu de références, que grâce au récit. En cela, il est intéressant d’observer la transposition du cinéma au réel.

La narration

La rue autrefois était un lieu de rencontres et croisements, dont on pouvait noter la multiplicité des usages dans l’espace et le temps (Charmes 2006). Mais la gentrification des quartiers fait que la vie s’est enfermée et la rue passe du statut de lieu de vie au statut de lieu décor. Ce dernier construit donc un paysage qui se doit d’être identifié, iconisé, auquel on accordera de la valeur. Pour autant, Charmes n’identifie pas la rue, fût-elle décor ou non, comme vecteur de lien social. La sociabilité se produit par la volonté des usagers, leur recherche d’interaction, les récits qu’ils assemblent. C’est ce que cherche à rendre visible le cinéma en replaçant l’usager dans la rue.

Il s’agit donc bien d’un processus de constitution d’un lieu où vont se croiser les éléments du triptyque identification / relations / historicité (Augé 1992). Dans la Berliner Straße, le décor donne des éléments de reconnaissance et d’historicité dont l’identification se fera sans ambigüité, les acteurs et figurants simulent les relations. L’ensemble identifie le lieu de l’action, la scène, l’espace de où le récit se développe : la diégèse.

La diégèse est l’univers du récit (Genette 1972), au cinéma, c’est ce qu’il advient à l’écran (Julier 2007), c’est le temps, le lieu, l’action. Le récit assume le lien entre les différents éléments et la narration fait le lien entre le récit et la diègèse. Ce qui advient à l’écran possède une existence que le spectateur admet comme réelle le temps de la projection. Le processus se fait par l’artialisation du réel, qui, à travers la fiction, le donne à comprendre et à aimer.

Ainsi, selon Alain Roger (2001)[4], la réalité serait un construit imaginaire, que l’art aurait pour rôle de renouveler. Il faut faire du réel une représentation qui va faire aimer le réel que l’on pourra ensuite saisir car il sera mis en art. La représentation fait aimer l’objet qu’elle représente. Sans peinture du paysage, impossible d’apprécier la réalité du paysage. L’art rend donc possible le réel en lui donnant un modèle. Roger le résume dans une double proposition programmatique : « Est beau dans la nature ce que l’art schématise. Est beau dans l’art ce qui permet, ou promet de schématiser la nature ».

Pour les neurologues (Naccache 2006), la mise en récit permanente des actes de son existence est une des fonctions essentielles de la vie, comme une permanente « invention de la réalité » (Watzlawick 1981). La reformulation permet de gérer les conflits, d’abandonner ce qui normalement écraserait tout un chacun sous le poids des remémorations morbides. Nous vivons donc dans un monde de fictions où la narration occupe et conditionne notre rapport aux autres et à notre écosystème. C’est un processus actif et aussi bien en art qu’en neurologie, la fonction d’anticipation est observée comme déterminante, elle conditionne et prépare la perception et le jugement.

Raconter

Au cinéma, la maitrise des ambiances se fait par captation du spectateur dans un dispositif contrôlé ; dans le réel, elle passerait donc par une reformulation continuelle du perçu au sein d’un récit pouvant évoluer. Un récit parmi tant d’autres, la dimension narrative dans la société s’est installée au premier plan ces dernières années. Théorisée pour comprendre la conduite des foules et de l’opinion, (Lipmann 1922), utilisée par les publicitaires et les politiques (Salmon 2008), le « storytelling » imprègne la média-sphère.

Le monde architectural utilise ces concepts. Les succès des bandes dessinées concernant le projet de la ville-vitesse de Rem Koolhass pour le Concours d’Euralille (Thévenet, Rambert & al. 2010), de L’aventure de la transformation d’une halle (Michelin 2007) et surtout de l’ouvrage de l’agence BIG, Yes is More (Ingels 2010) montrent le besoin et la puissance de l’accompagnement narratif des projets. Pour le concours Ile de Nantes à Nantes, l’architecte paysagiste Alexandre Chemetoff a pris soin, tout au long de la consultation, de développer un récit unique sous la forme d’une mise au point (au sens optique du terme), passant d’un projet aux contours flous à une proposition nette contenant les récits des différents acteurs de la ville. Le plan guide en projet (Chemetoff 2002), jouant sur l’ambigüité de ce qui relève du projet et de ce qui relève de l’existant, est un remarquable exemple d’anticipation constructive, préfigurant et souvent déterminant, les ambiances d’un quartier de ville. Une véritable cellule de communication en reprend le principe et raconte au jour le jour les opérations urbaines, exposant, par tous les moyens, le « comment vivre » dans ce secteur urbain.

Conclusion

Nous espace de perception étant un espace de narration, la question des ambiances peut donc se poser comme la mise en cohérence d’un espace diégétique mental, interne, intériorisé, mais partageable, avec une perception de la réalité. Tant que la cohérence persiste, la perception des ambiances fonctionnera de façon apaisée, à l’inverse, et à l’extrême, des stress comme ceux éprouvés par les voyageurs japonais à Paris, le fameux « syndrome de Paris » (Pari shōkōgun[5]) peuvent se manifester.

Les développements observés dans le domaine du « narrative design » au programme de certaines écoles d’architecture, de l’expérimentation du jeu comme architecture narrative, (Jenkins 2004), l’extension des expériences de réalité virtuelle pour simuler la perception de l’espace, forment un corpus important, argumentant l’importance du récit dans le rapport que nous entretenons avec l’espace construit. Le cinéma, partant d’une histoire, développe sans peine ce lien récit / ambiance. Le réel peine toujours à l’admettre se soumettant encore à l’illusion de l’objectivité.

L’ambiance devient donc l’expression d’un récit, alimenté par anticipation, d’indices, de détails ou de faits majeurs, confirmés ou invalidés par la perception active et les interrelations du lieu où se trouve le sujet.

Remerciements

Nous tenons tout particulièrement à remercier Lothar Holler pour les différents entretiens que nous avons pu avoir grâce auxquels cet article est devenu possible et pour les visites qu’il nous a autorisé, ainsi que Michael Düwel du Art Department Studio Babelsberg pour les documents précieux qu’il a confié.

Références

Augé M. (1992), Non-lieux, Seuil 1992

Augoyard, J.-F., 1998. Eléments pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines. Les cahiers de la recherche architecturale, 42-43.

Charmes E. (2006), La rue, village ou décor ?, Editions Créaphis

Chion M. (2005), L’audio-Vision : Son et image au cinéma, Armand Colin

Ingels B. (2010), Yes Is More. Une bande dessinée sur l’évolution architecturale, Taschen

Jenkins H. (2004) Game Design as Narrative Architecture in Wardrip-Fruin N. et Harrigan P. First Person : New Media as Story, Performance, Game, Cambridge, MIT Press p. 118-130.

Jullier L. (2007), L’analyse des séquences, Armand Colin; Édition : 2e édition

Michelin N., Pierre C., Ceton J.P., Segers B., (2007), L’aventure de la transformation d’une halle des farines à l’université, Archives d’Architecture Moderne (AAM)

Naccache L. (2006), Le nouvel inconscient, Odile Jacob

Roger A. (2001), Nus et paysages, Aubier Montaigne

Rohmer E. (1977-2000), L’organisation de l’espace dans le Faust de Murnau, Cahiers du Cinema Livres

Salmon C. (2008), Storytelling, Editions La Découverte

Thévenet J.M., Rambert F. & al. (2010), Archi et BD : La ville dessinée Monografik éditions

Genette G. (1972) Figures III, Seuil

Authors

Laurent Lescop est enseignant et chercheur à l’Ensa Nantes en France. Architecte de formation, il a consacré ses recherches à la question de la représentation des ambiances dans les situations de projet, dans les restitutions ou situations patrimoniales. Son enseignement possède une forte implication instrumentale et numérique, lui permettant d’expérimenter virtuellement les questions théoriques.

Manfred Sundermann est architecte, enseignant à la HochSchule Anhalt Dessau. Il travaille particulièrement sur la dimension scénologique de l’espace urbain. Concevant l’espace urbain comme un espace à jouer, il interroge les dispositifs conduisant et conditionnant les interrelations entre usagers.

[1] http://www.studiobabelsberg.com

[2] http://www.hff-potsdam.de/

[3] Master Course In High-End Blocking & Staging, Hollywood Camera Work http://www.hollywoodcamerawork.us/index.html

[4] La première édition date de 1978

[5] http://www.minkowska.com/article.php3?id_article=597